Eingang der Köpenicker Straße 6a–7 in Berlin-Kreuzberg

Quergebäude der Köpenicker Straße 6a–7: Hier mussten ZwangsarbeiterInnen arbeiten; die vierte Etage wurde im März 1945 durch Bomben zerstört und später nicht wieder aufgebaut

Salamander

Mein Verpflichtungsbescheid wies mich zur Salamander A.-G., Reparatur-Betrieb, Berlin SO 36, Köpenicker Str. 6a–7. In einem Fabrikgelände auf einem Hof in der Nähe der Warschauer Brücke verbrachte ich von nun an die Tage.

Ich stand vor schweren Karren auf eisernen Rollen, die plumpen Regalen ähnelten. Auf ihnen wurden die Schuhe zwischen den Arbeitsplätzen hin- und hertransportiert. Von links wurden mir die Karren zugeschoben, beladen mit getragenen, zertretenen, verschwitzten Schuhen. Sie waren reparaturbedürftig, und ich hatte zu prüfen, welche Reparatur zu machen war. Ich musste die Schuhe in die Hand nehmen, den Schaden bestimmen und die Paare in andere Karren umsortieren: zum Steppen, zum Kleben, zum Besohlen und so weiter. Wenn ein Karren voll war, schob ich ihn dorthin, wo gesteppt, geklebt oder genagelt wurde.

Den Gang zu meiner Rechten beherrschte eine Frau. Sie trug immer einen biegsamen Stock bei sich, um auf Schuhschäden zeigen zu können, ohne die Schuhe anfassen zu müssen. Sie trug den Stock wie ein Dompteur seine Peitsche. Die Aufseher waren SS-Leute, auch die Frau zur Rechten. Sie wachten darüber, dass wir nichts anderes taten als arbeiten. Wir, das waren polnische Schuster, Frauen aus Serbien, französische Arbeiter, jüdische Frauen, Mädchen wie Hannchen und ich.

Niemand durfte mit niemandem sprechen. Wer bei der Arbeit sitzen musste, durfte nur sitzen. Wer zu stehen hatte wie ich, durfte nur stehen. Schläge hatten wir nicht zu fürchten, aber stets gegenwärtig war die Drohung, man werde uns ins Lager schicken so wie das Mädchen, das vor mir hier die Schuhe geprüft und die Karren geschoben hatte.

Das SS-Weib hatte sich für uns etwas ausgedacht: Viele Schuhe hatten über der Naht am Hacken einen schmalen Lederstreifen, der aufgesteppt war, sich aber nach längerem Tragen löste. Dann wurde er wieder angeklebt, mit einem Leim, der Ago hieß. Ich musste prüfen, ob die Steppnaht noch fest war. Dazu benutzte man normalerweise ein Werkzeug, das wie ein abgebrochenes Messer aussah. Ich dachte, die Aufseherin würde mir das Werkzeug geben. „Los, fang an!“ – „Womit denn?“, fragte ich. „Hast du keine Fingernägel?“ Ich zog also einen Fingernagel unter einem Lederstreifen lang und prüfte seine Festigkeit. „Na bitte, wie gut du begreifst.“ Die Gemeinheit wurde mir nach wenigen Stunden bewusst. Als ich merkte, dass sich meine Fingernägel abnutzten und die Haut wund wurde, wechselte ich die Finger und schonte die wundesten. Ich wechselte zu schnell, so dass alle entzündet waren. Dann hantierte ich nach Plan: Ich benutzte immer nur einen Finger je Tag. Drei Tage hielt ich es durch, dann wechselte ich doch wieder schneller. Nach kurzer Zeit war das Weiße der Nägel abgewetzt, der Hautansatz schwoll, rieb sich durch, verschmutzte und fing an zu eitern. Meine Fingerspitzen waren eine verquollene Masse.

Fast alle Schuhmacher in der Halle waren Polen. Einer von ihnen, Jacek, schob die Karren zu mir, wenn ein neuer Schub kam oder wenn die Reparaturen ausgeführt waren: die Karren von den Ago-Klebern nahe der Treppen ebenso wie die Karren mit den gesteppten, besohlten, genagelten oder geklebten Schuhen von anderen Plätzen der Halle. Jacek hatte mit mir noch nicht viel gesprochen. Nur am ersten Tag. „Ich bin Jacek. Und du?“ – „Vera.“ Jacek war vorsichtig. Nicht wegen des Sprechverbots. Mir traute er nicht.

Nachdem Hannchen und ich vor dem SS-Mann gestanden hatten, fragte Jacek, während er mir einen Karren hinschob: „Warum bist du hier?“ – „Ich bin zwangsverpflichtet.“ Das muss ihm nicht viel gesagt haben. Als er den nächsten Karren brachte, fragte er wieder: „Warum bist du hier?“ – „Weil ich Halbjüdin bin.“ – „Ich verstehe nicht. Jüdin oder nicht Jüdin? Was ist halbe Jüdin?“ – „Meine Mutter ist Jüdin. Mein Vater ist Christ.“ Länger konnte er sich nicht aufhalten, die Aufseherin kam näher. Aber beim nächsten Karren stellte er wieder eine Frage: „Du – Deutsche?“ – „Ja.“ Und wieder: „Aber warum hier?“ Wie sollte ich Jacek erklären, warum ich hier war? Ich verstand es ja selbst nicht. Doch Jacek sagte, als er wiederkam: „Ich verstehe.“ Aber nun hatte ich eine Frage: „Glaubst du mir, Jacek?“ – „Ja.“ – „Wegen vorhin, unten an der Treppe?“ – „Nein. Weil ... deine Hände. Und du hast Angst, das andere Mädchen auch.“ Mehr als einen Monat unterhielt ich mich auf diese Weise mit Jacek, dem polnischen Schuhmacher. Wir führten Kurzdialoge in Fortsetzungen. Wenn Jacek nicht gewesen wäre, hätte ich doch wieder die schwachen Ansätze von Horn an meinen Fingern unter das Leder geschoben. Das Erste, was er mir am nächsten Morgen sagte, war dies: „Meine Freunde sagen: Alle Schuhe mit Lederstreifen zum Ago-Kleben. Nichts anfassen. Du verstehst?“ – „Nichts prüfen? Alles gleich auf den Ago-Karren packen?“ – „Richtig. Hände müssen heilen.“ Als Jacek den nächsten Karren brachte, war der Dialog sehr kurz. „Danke, Jacek.“ Er nickte nur.

Es gingen Gerüchte durch die Halle von Salamander, dass die deutschen Frauen nach Ostpreußen geschickt werden sollten, um Schützengräben auszuheben. Dann hieß es: Hinter die Oder. Wir waren zwölf Frauen. Außer Hannchen und mir waren es mit arischen Männern verheiratete Jüdinnen. Mittags in der Kantine, als wir unsere Suppe löffelten, bestellte mir Hannchen: „Die Frauen sagen, wir beide würden als erste merken, wenn sie uns holen wollten. Wir haben den Halleneingang im Blick, und wir sollen ein Zeichen geben, wenn wir was merken.“ – „Wozu? Weglaufen kann hier niemand.“ – „Trotzdem. Versprich es. Sie fühlen sich dann ruhiger, sagen sie.“ – „Gut. Ich passe auf.“

„Vera, wenn sie uns holen, wir bleiben immer dicht zusammen, ja?“ Ich fasste Hannchen um die Schultern. Es tat gut, einen Menschen zu fühlen. „Wenn wir nicht mehr nach Hause können, das wird schwer, Hannchen. Jetzt, bei der Kälte, Gräben buddeln. Wir müssen uns was ausdenken.“ – „Wir ziehen ab morgen alles doppelt an, Strümpfe, Hemd, Schlüpfer. Und in den Beutel, den wir unten abgeben müssen, packen wir einen Pullover und was wir unbedingt brauchen.“ – „Kernseife und was zum Nähen.“ – „Hauptsache, wir bleiben zusammen“, schloss Hannchen das Gespräch.

Die einzige Erholung war die Mittagspause. Wir bekamen eine warme Suppe mit Kartoffeln oder Nudeln. Die Suppe und die Fahrkarte für die Straßenbahn waren unser Lohn. Jeden Mittag gingen wir in einen Raum, der als Kantine hergerichtet war. Immerhin, wir konnten uns auf Bänke setzen und unsere Schüsseln auf Tische stellen. Hier durften wir, die Deutschen, miteinander sprechen. Zu den Männern und Frauen, die mit einem Stoffschild an der Jacke als Ostarbeiter gekennzeichnet waren, war uns auch hier der Kontakt untersagt.

Zu der Kantine gelangten wir durch einen fensterlosen Gang. Er hatte zwei dunkle Nischen, auf die die SS besonders achtete. Dort saßen sowjetische Gefangene auf dem Boden. Sie wurden in diese Nischen geführt, bevor wir den Gang passierten, und sie saßen auch noch dort, wenn wir in die Halle zurückgingen. In diesen Nischen saßen sie und aßen Pellkartoffeln. Jeder hatte eine Handvoll davon, nichts weiter. Tag für Tag das Gleiche. Sie aßen sie mit Schale, und ich wünschte nur, dass die Kartoffeln wenigstens heiß wären. Für uns gab es immerhin die Kantine mit Tischen, Bänken und Fenstern, mit Schüsseln und Löffeln. Wir gingen an diesen Männern vorbei und wussten nichts über sie. Man ließ sie nicht aus den Augen. Welche Arbeit sie für Salamander machen mussten und wo sie arbeiteten, habe ich nie erfahren.

Wem gehörten diese Schuhe bei Salamander eigentlich? Es musste in Berlin viele ziemlich naive Menschen geben, die ihre Schuhe – zu der Zeit eine unersetzbare Habe – einer Reparaturannahmestelle übergaben und damit rechneten, sie repariert zurückzuerhalten. Und wo waren die Annahmestellen von Salamander? Die Leute, die ihre Halbschuhe zur Reparatur gaben, schienen auch keine besonderen Wünsche gehabt zu haben. Und die Leute, die sie bedienten, gingen recht sorglos mit den abgegebenen Schuhen um. Sie markierten keinen Schuh, keiner war mit einer Nummer, mit einem Schildchen oder Stempel versehen, wo doch die Schuhe durch die ganze Stadt gefahren und wieder zurückgebracht werden mussten, denn die Besitzer würden sie doch wiederhaben wollen. Wo gab es diese Kunden? Woher kamen die Schuhe, und wohin gingen sie?

Mag sich in unserer Zeit, Jahrzehnte danach, Salamander-Schuhe kaufen, wer will. Ich jedenfalls, das ist sicher, werde keine Schuhe mit diesem Namen tragen. Ich muss, wenn ich diesen Namen höre, an die Schuhe ohne Besitzer denken. Es stimmt nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt.

Vera Friedländer

Der Text ist eine gekürzte Fassung des Kapitels »Salamander« aus dem Buch »Späte Notizen«, Verlag Neues Leben, Berlin 1982 – erschienen 1998 im Agimos-Verlag Kiel und 2008 im Trafo-Verlag Berlin unter dem Titel »Man kann nicht eine halbe Jüdin sein«.

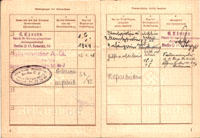

Vera Friedländers Arbeitsbuch mit dem Stempel »Salamander A.-G. – Reparatur-Betrieb – Berlin SO 36, Köpenicker Str. 6a–7«

Den ganzen Krieg über lebte Vera Friedländer (71) in Angst um sich und um ihre Familie. Ihre Mutter war Jüdin, ihr Vater Christ. Doch während ihr Vater bis Kriegsende in einem Lager bei Merseburg einsaß, blieb ihre Mutter während der gesamten Zeit unbehelligt. Bis heute weiß sie nicht warum. Sie vermutet, dass eine Widerstandsgruppe im Berliner Arbeitsamt für Juden die Registriermarke ihrer Mutter verschwinden ließ.

Vera Friedländer arbeitete zunächst – freiwillig und bezahlt – als Stenotypistin bei einer Rüstungsfirma, bis ihr Chef Anfang 1945 jene Zwangsverordnung erhielt, die sie als unbezahlte Hilfsarbeiterin in den Reparaturbetrieb der Salamander A.-G. in der Köpenicker Straße anforderte. Dort arbeitete sie, so berichtet Friedländer, „zusammen mit 50 bis 60 Leuten“, polnischen Schuhmachern, Franzosen, Serbinnen und jüdischen Frauen – bis zum 18. März 1945, als das Gebäude von einer Bombe teilweise zerstört wurde. Danach wurde sie einem Lederbetrieb zugeordnet. Diese Stationen sind alle in ihrem Arbeitsbuch dokumentiert.

Vera Friedländer hat nach dem Krieg in der DDR zunächst als Redakteurin und später als Professorin für Sprachwissenschaft an der Humboldt-Universität gearbeitet. Als sie einen Antrag auf Anerkennung als Opfer des Faschismus stellen wollte, wurde ihr auf der Behörde gesagt: „Wieso, Ihnen ist doch gar nichts passiert.“ Seit 1990 bekommt sie eine kleine Rente als „rassisch Verfolgte“.

Vera Friedländer leitet heute eine Sprachschule in Berlin. Vor einiger Zeit war sie noch einmal in den Räumen des ehemaligen Reparaturbetriebs in der Köpenicker Straße in Berlin-Kreuzberg. Was die Bomben übrig ließen, steht auch heute noch. Die meisten Räume sind leer. Wenn sie mit ihrer Sprachschule expandiert, möchte sie gerne diese Räume anmieten und am Eingang ein Schild anbringen lassen, das an die Zeit von damals erinnert; damit Salamander nicht mehr behaupten kann, diesen Reparaturbetrieb habe es nie gegeben.

Volker Weidermann

taz vom 14. 12. 1999, Seite 3 • mit freundlicher Genehmigung der taz – die tageszeitung

Die Liste der Lager ausländischer Zivilarbeiter, die ab 1940 regelmäßig vom Polizeiamt Mitte zusammen gestellt wurde, enthält als Lagerbetreiber: »Salamander-Schuhe, SO 36, Köpenicker Straße 6–7«

Bereits das Berliner Adressbuch von 1937 enthält den Salamander-Reparatur-Betrieb in der Köpenicker Straße 6a

Letzte Mahnung an: Salamander

Brauchen wir Salamander-Schuhe?

Salamander weiß von nichts. Anfragen verweist der Konzern gleich an den Historiker Hanspeter Sturm, der die Salamander-Geschichte unter dem schönen Titel „Sie hatten schützende Hände“ veröffentlicht hat. Hierin schildert er das vorbildliche Verhalten der Konzernleitung während der Nazizeit: „Alle vor dem Kriege bei Salamander beschäftigten Juden konnten nach dem Krieg wieder anfangen.“ Durch die „schützenden Hände“ des Generaldirektors Alex Haffner sei kein Jude umgekommen. Als Zwangsarbeiter habe der Konzern lediglich 284 französische Kriegsgefangene beschäftigt. Sonst habe es nur so genannte Vertragsarbeiter aus Frankreich und Griechenland gegeben, die wie ihre deutschen Kollegen entlohnt worden seien.

Von jenem Reparaturbetrieb, von dem Vera Friedländer in ihrem autobiografischen Bericht erzählt, weiß der Historiker nichts. „Salamander-Schuhe müssen nicht repariert werden“, lacht er. Und auch die Pressesprecherin Elvira Saverschek hat davon noch nie etwas gehört, forscht im Grundbuch nach und verkündet: Es gab nie Firmenbesitz in der Köpenicker Straße. Stimmt. Doch Berliner Adressbücher aus dem Jahr 1937 weisen die Salamander A. G. als Betreiber eines Reparaturbetriebes in der Köpenicker Straße 6a nach. Und auch Vera Friedländer hat ihr Arbeitsbuch von damals aufbewahrt. Die obige Adresse ist auf dem Salamander-Stempel deutlich zu erkennen.

„Das kann sich höchstens um eine lokale Angelegenheit gehandelt haben“, sagt Historiker Sturm. Und Elvira Saverschek erklärt nach Lektüre von Vera Friedländers Bericht: „Wir werden erst mal ganz in Ruhe überprüfen, was Frau Friedländer da zusammenfabuliert hat.“

Volker Weidermann

taz-Serie: Letzte Mahnung

taz

vom 14. 12. 1999, Seite 3 • mit freundlicher Genehmigung der

taz – die tageszeitung

Anne Sudrow und Vera Friedländer am 10. November 2011 in Kornwestheim

„Meine Fingerspitzen waren eine verquollene Masse“

„Ich bin nicht so ohne Weiteres nach Kornwestheim gereist. Ich musste mich überwinden“, sagt Vera Friedländer. Die 83-Jährige war als Jugendliche Zwangsarbeiterin bei einem Salamander-Reparaturbetrieb in Berlin. Darüber hat sie jetzt auf Einladung der evangelischen Kirche in Kornwestheim gesprochen.

Mehr als 50 Jahre nach dem erlittenen Unrecht hat die Firma Salamander Vera Friedländer eine weitere Demütigung zugefügt. „Es hat nie einen Reparaturbetrieb in Berlin gegeben“, behauptete das Unternehmen, als es im Jahr 1999 von einem Journalisten mit Friedländers Schicksal konfrontiert wurde. Ein Affront einer betagten Frau gegenüber, die im Frühjahr 1945 mehrere Monate lang für Salamander Schuhe auf ihre Reparaturbedürftigkeit überprüfen musste – mit den Fingernägeln, weil ihr das adäquate Arbeitsgerät verweigert wurde. Bis ihre Finger wund wurden und eiterten. Bis die Fingerspitzen „eine verquollene Masse“ waren.

Mehr als 60 Jahre nach dem erlittenen Unrecht lauschen rund 80 Frauen, Männer und Jugendliche im evangelischen Johannesgemeindehaus – viele aus dem kirchlichen Umfeld, sehr vereinzelte aus dem Geschichtsverein, mit Walter Habenicht und Friedhelm Hoffmann nur zwei aus dem Gemeinderat und außer Stadtarchivarin Natascha Richter keine aus der Kommunalverwaltung – mit angehaltenem Atem, was Vera Friedländer damals im Reparaturbetrieb in der Köpenicker Straße 6a–7 in Berlin erlebte und ertrug. In dem Betrieb also, der nach Firmen-Angaben nie existiert haben soll – obwohl er in den 30er- und 40er-Jahren in den Berliner Telefonbüchern stand, obwohl in Vera Friedländers Arbeitsbuch der „Salamander-A.-G.“-Stempel prangt und obwohl belegt ist, dass Salamander in Berlin sogar betriebseigene Lager für seine Zwangsarbeiter hatte.

Dass sie als Tochter einer jüdischen Mutter und eines frommen Katholiken zur Zwangsarbeit herangezogen wurde und nicht ins Konzentrationslager kam, verdanke sie ihrem Vater, berichtet die 83-Jährige. Auch unter Druck der Nazis ließ er sich nicht von seiner Frau scheiden. Er nahm in Kauf, deshalb ins Arbeitslager verschleppt zu werden. „3000 aufrechte Männer retteten auf diese Weise in Berlin ihren Familien das Leben. Ihre Angehörigen genossen einen gewissen Schutz. Hätte mein Vater sich scheiden lassen, wären wir verloren gewesen.“ Verloren wie 24 ihrer 27 Verwandten, die im Dritten Reich umgebracht wurden. Etwa die kleine Bella, die Vera Friedländer auf einem Foto aus dem Jahr 1942 auf dem Arm hält – das Titelbild ihrer Autobiografie „Man kann nicht eine halbe Jüdin sein“. Bella mit dem karierten Kleidchen und den Kringellocken, auf dem Foto noch keine zwei Jahre alt, starb im Januar 1943 in der Gaskammer von Auschwitz.

„Nicht dass ich Zwangsarbeit leisten musste, veranlasst mich, den Namen Salamander immer wieder zu nennen“, sagt Vera Friedländer. „Es sind die Schuhe, die mich dazu treiben.“ All die Schuhe, die im Reparaturbetrieb ausgebessert wurden: Lange hat sich Vera Friedländer gefragt, wo sie eigentlich herkamen. Seit der Lektüre von Anne Sudrows Buch »Der Schuh im Nationalsozialismus« habe sie Gewissheit, meint sie leise: Es seien zum großen Teil Schuhe von Deportierten, Schuhe aus den Konzentrationslagern gewesen. Damals ein kostbares Gut, seien sie nach der Reparatur an ausgebombte oder in den besetzten Gebieten angesiedelte Deutsche verteilt oder an industrielle und landwirtschaftliche Betriebe verkauft worden.

Sacht im Ton, aber klar und konzise in der Sache nimmt Vera Friedländer die spätere Salamander-Version über die Firmengeschichte im Dritten Reich auseinander. Eine „lupenreine weiße Weste“ habe Unternehmenschronist Hanspeter Sturm der Firma bescheinigt, und das, obwohl sich Salamander zwischen 1933 bis 1945 zum führenden Schuhproduzenten im Reich entwickelt habe. Die Firmenchronik habe das „geschicktem politischen und wirtschaftlichem Taktieren des Generaldirektors Haffner“ zugeschrieben. Dass der Erfolg von der rasch vollzogenen Anpassung an das Naziregime herrühre, von der eiligen und systematischen Arisierung, von der Ausbeutung billiger Zwangsarbeiter und von den mörderischen Menschenversuchen auf der Schuhprüfstrecke im KZ Sachsenhausen, davon sei nicht die Rede.

Dank der „schützenden Hände von Haffner“ sei auch kein bei Salamander beschäftigter Jude umgekommen, zitiert die Zeitzeugin die Salamander-Chronik. „Vielleicht gilt das für die paar wenigen jüdischen Kornwestheimer Beschäftigten – aber was war mit den Beschäftigten aus der Umgebung oder aus den anderen Produktionsstandorten?“, fragt Friedländer. Einige der Kornwestheimer Biografien hat sie recherchiert: „Julius Löw, Kaufmann: 1938 entlassen, dann Hilfsarbeiter, überlebte Theresienstadt. Frida Singer: Überlebte, weil ihr Mann, ein leitender Salamander-Mitarbeiter, sich wie mein Vater nicht scheiden ließ und dafür zur Organisation Todt einberufen wurde. Familie Spenadel, Fritz Cahn, Saly Pressburger: Emigrierten nach England oder in die USA.“ Euphemistisch spreche die Chronik, „ganz Nazi-Terminologie, von Abwandern“, und von den „guten Salamander-Kontakten zu den obersten Reichs- und Parteiorganisationen“, die das ermöglicht hätten. „Man kann es auch andersherum sehen“, sagt Vera Friedländer. „Diese Leute mussten ihr gesamtes Vermögen aufgeben oder brauchten Bürgen im Ausland, um auswandern zu können.“

Weiter nennt Vera Friedländer den Namen Michael Wolff – der ehemalige Wirt des Gasthauses Schwanen, seit 1938 dann Kellner, sei aber nicht von Salamander beschützt worden, sondern von NSDAP-Kreisleiter Otto Trefz, ab 1942 Reichskommissar in Lettland. „Er hat Wolff seit der Kampfzeit gegen Sozialdemokraten und Kommunisten im Jahr 1931 gedeckt“, sagt Friedländer. Dem bei Salamander beschäftigten „Halbjuden“ Oscar Epstein hingegen sei die Anpassung gelungen. „Außerdem war er für die chemischen und physikalischen Neuheiten zuständig – Salamander brauchte ihn.“

Mit Salamander und Kornwestheim habe sie lange nichts zu tun haben wollen, erklärt die emeritierte Germanistik-Professorin der Berliner Humboldt-Universität, deren Geschichte sogar in einem Theaterstück aufgearbeitet wurde. „Aber jetzt bin ich froh, dass ich gekommen bin. Mit so viel Zuspruch hätte ich nicht gerechnet.“

Es sei dem Arbeitskreis 9. November ein Anliegen, Lebens- und Leidensschicksale vorzustellen, in welche die vorherige Generation verwickelt war, betont Isolde Gneiting-Tränkle von Veranstalterseite. Und Pfarrerin Fraukelind Braun dankt Vera Friedländer, „dass Sie überhaupt in diese Stadt gekommen sind, die so sehr mit dem Namen Salamander verbunden ist“.

Susanne Mathes

Kornwestheimer Zeitung vom 12. 11. 2011, Seite III • mit freundlicher Genehmigung der Kornwestheimer Zeitung

Eine gute Information ist in Hanspeter Sturms Buch von 1958 enthalten (Geschichte der Salamander A. G.). Er hat eine Liste darin aufgenommen: Übersicht über die ausländischen Arbeiter, die während des Krieges bei der Salamander AG beschäftigt waren. Die Zwangsarbeiter, nach denen Sturm 1999 in dem Interview gefragt wurde, werden hier präzise aufgelistet. Aber das sind für Sturm keine Zwangsarbeiter, die habe es bei Salamander ja nicht gegeben, nur 284 französische Kriegsgefangene und Vertragsarbeiter aus Frankreich und Griechenland. Ich stelle erstaunt fest, dass die zwangsweise arbeitenden Frauen und Männer gezählt wurden, sie gehörten 21 Nationalitäten an, insgesamt 1157 Frauen und 656 Männer, außerdem die 284 französischen Kriegsgefangenen. Das ergibt 2097 Personen.

Nirgends erwähnt und nicht mitgezählt wurden die Zwangsarbeiter in Berlin. Unter den 21 Nationalitäten ist keine Deutsche. Die 8 deutschen Jüdinnen, die in der Halle der 4. Etage in der Köpenicker Straße gearbeitet haben, erscheinen nicht in Sturms Liste. Die sowjetischen Kriegsgefangenen, die mittags auf dem Treppenpodest saßen, hat Sturm auch nicht in die Liste aufgenommen. Die Jüdinnen sollten irgendwann deportiert werden und für die „Russen“ war das Überleben sowieso nicht vorgesehen. Wozu sollten diese Zahlen auf der Liste stehen?

Auf der Liste sind nur 25 Polen verzeichnet, 12 Männer und 13 Frauen. Die etwa 200 polnischen Zwangsarbeiter in der Körnerstraße 19 wurden ebenso verschwiegen wie die in der Linkstraße 29, von denen nicht einmal zu erschließen ist, wie viele es waren und woher sie kamen. Hat es auch in anderen Städten Produktionsstätten oder Werkstätten von Salamander gegeben, in denen Zwangsarbeiter eingesetzt wurden? Salamander hat wesentlich mehr als 2097 Zwangsarbeiter ausgebeutet.

Ich verstehe, warum Sturm 1999 in dem Interview nur Franzosen und Griechen als „Vertragsarbeiter“ angab. Der Liste kann man entnehmen, dass aus diesen beiden Ländern weitaus die meisten kamen: 666 aus Frankreich, 526 aus Griechenland = 1192 Frauen und Männer, ansonsten nur einzelne Personen oder kleine Gruppen unterschiedlicher Nationalität. Viel mehr Frauen als Männer, dazu sagte Sturm 1999 kein Wort. Aber er wusste über alles genau Bescheid.

Sturm macht es sich einfach mit der Darstellung der Geschichte. Nach allem, was ich bei Sturm gelesen habe, gab es in der Firmenleitung von Salamander keine Nazis, nur NSDAP-Mitglieder, harmlose „Mitläufer“. Alle gehörten dieser Partei an, außer Jakob Sigle jr. Weil es keine Nazis gab, braucht man bei Salamander nicht nach Tätern zu suchen und nicht nach Schuld zu fragen. Hanspeter Sturm schreibt sehr entschieden und voller Stolz: „Einer Aufarbeitung der Rolle im Dritten Reich wie bei späteren Jubiläen der Deutschen Bank, des VW-Werks oder des einstigen Chemiemultis IG Farben über deren facettenreiche Geschichte bedurfte es in Kornwestheim beim 100. Geburtstag 1985 nicht.“

Dem Namen Salamander begegne ich ab und zu. Das Gefühl, das mich jedes Mal erfasst, beschreibe ich nicht. Es ist nicht angenehm. In Kornwestheim leuchten nach wie vor die grünen Buchstaben SALAMANDER an dem Gebäude entlang der Bahn.

Der mächtige Konzern ist nicht spurlos verschwunden. Ich hoffe, dass von dem, was mit diesem Namen auf dem Markt ist und Gewinn bringt, etwas in die Kornwestheimer Stadtkasse fließt.

Die Kornwestheimer, die heutigen, leben mit diesem Namen und mit den Namen der Direktoren, die ihn reich und mächtig gemacht haben: Salamanderpark, Jakob-Sigle-Platz, Max-Levi-Straße, Alex-Haffner-Weg, Ernst-Sigle-Gymgnasium u. a.

Und es gibt in Kornwestheim seit 2013 eine Hanspeter-Sturm-Sporthalle.

Vera Friedländer: Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander, Verlag Das Neues Berlin, 2016

ISBN 978-3-360-01313-2, eulenspiegel.com/verlage/das-neue-berlin

Ein markantes Wort der Nazisprache: „Nationalsozialismus“

Die Nazis haben dieses Wort schon vor 1933 geprägt, um die Massen zu gewinnen, die sich unter Sozialismus etwas Erstrebenswertes vorstellten. Sie versprachen ihnen einen nationalen Sozialismus. Das war Betrug. Denn die Nation führten sie in den Krieg, und den Sozialismus bekämpften sie.

Leider verwendet heute fast jeder in unserem Land dieses Wort, als sei es gesellschaftlich vorgeschrieben. Ich nenne das System der Naziherrschaft mit dem Wort, das international üblich ist: Faschismus, deutscher Faschismus. Alle Völker um uns herum sagen dazu Faschismus. Nur hier bei uns wird dieses verlogene, demagogische Wort „Nationalsozialismus“ gebraucht. Ich finde das sehr bedauerlich.

Vera Friedländer

am 18. 10. 2018 am Gleis 17 des Bahnhofs Berlin-Grunewald und am 12. 3. 2019 im Museum Hotel Silber in Stuttgart

Vera Friedländer spricht am 18. Oktober 2018 an der Gleis-17-Deportationsgedenkstätte (Foto: www.markopriske.de)

Wir trauern um Vera Friedländer

Am Abend des 25. Oktober 2019 starb Vera Friedländer im Alter von 91 Jahren in Berlin. Stets hat sie sich nicht nur gegen Antisemitismus geäußert, sondern zeigte auch eine konsequente Haltung gegen Intoleranz und Geschichtsklitterung.

Vera Friedländer gehörte seit 1947 der VVN, heute VVN-BdA, an.

Ihr Grab befindet sich auf dem ev. Friedhof in Woltersdorf bei Erkner.

Einweihung einer Gedenktafel am Gebäude Köpenicker Straße 6a–7 am 21. Juli 2020 (mit verhüllten Gesichtern aufgrund der Corona-Pandemie)

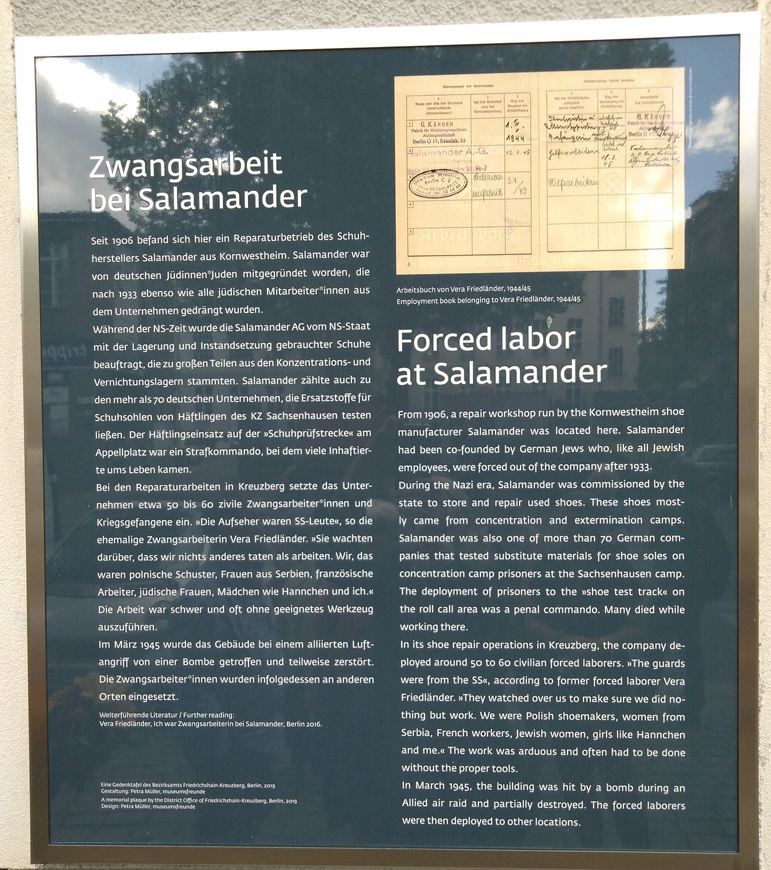

Gedenktafel für Zwangsarbeit bei Salamander (oben rechts die Kopie von Vera Friedländers Arbeitsbuch)

Salamanders dunkle Vergangenheit

Kornwestheim – Zehn Jahre lang hatte sie zusammen mit ihren beiden Söhnen und ihrem Enkel dafür gekämpft, dass vor dem Haus in der Köpenicker Straße 6a–7 eine Gedenktafel angebracht wird, die an das Schicksal der vielen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus dem Berliner Salamander-Reparaturwerk erinnert. Seit dem vergangenen Wochenende hängt die Tafel, aber das hat Vera Friedländer nicht mehr erleben können. Im Oktober des vergangenen Jahres war sie im Alter von 91 Jahren verstorben.

Unter anderem die Kornwestheimer Initiative Stolpersteine, die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Kornwestheim sowie der Kreisverband Ludwigsburg der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hatten Geld für die Tafel gespendet. Letztendlich hat jedoch die Bezirksverwaltung Berlin-Kreuzberg/Friedrichshain die Kosten übernommen. Vor der Enthüllung der Gedenktafel verlas Ole Hemke, der Enkel der Verstorbenen, ein Schreiben von Isolde Gneiting-Tränkle. Sie und der „Arbeitskreis 9. November“ der Evangelischen Kirchengemeinde Kornwestheim hatten bereits 2011 Vera Friedländer zu einem viel beachteten Vortrag nach Kornwestheim eingeladen. Gneiting-Tränkle erinnerte daran, dass erst mit dem Besuch der Berlinerin ein Impuls in Kornwestheim ausgelöst worden sei, der dazu geführt habe, dass man die bis dahin geschönte Geschichte des Salamanderkonzerns kritischer betrachtete. Bei ihrer ersten Visite berichtete Friedländer davon, dass die Existenz des Reparaturwerks in der Köpenicker Straße verneint worden sei. Versuche, Wiedergutmachung zu erfahren, empfand Friedländer als zutiefst verletzend. Bei ihrem zweiten Besuch in der diesmal überfüllten Stadtbücherei mit der Vorstellung ihres Buches „Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander“ löste Vera Friedländer eine kritische Diskussion über die Rolle des Konzerns im Nationalsozialismus aus. Hierfür bedankte sich Gneiting-Tränkle noch einmal ausdrücklich in ihrem Grußwort. „Endlich, nach so vielen Jahrzehnten des Schweigens und Umdeutens, waren die Kornwestheimer aus ihrem geschichtsvergessenen Schlaf aufgeweckt worden und wollten die Wahrheit über das dunkelste Kapitel ihrer Stadtgeschichte erfahren.“ Auch Friedhelm Hoffmann, Sprecher der Initiative Stolpersteine Kornwestheim, der der Einladung nach Berlin gefolgt war, erinnerte in seinem Redebeitrag daran, dass es die Stolpersteininitiative ohne den Impuls von Vera Friedländer wohl heute nicht geben würde. Zudem sei die Diskussion um die Namensgebung von Kornwestheimer Einrichtungen angestoßen worden. In der Kritik steht zum einen der Name der Hanspeter-Sturm-Stadionhalle. Der Stuttgarter Polizeipräsident und Chef der Salamander-Leichtathleten hat die Geschichte von Salamander aufgearbeitet und bereits 1958 eine Unternehmenschronik veröffentlicht. Dabei hat er das Thema Zwangsarbeit außen vor gelassen. Zum anderen stellt sich in der Stadt die Frage, ob das Ernst-Sigle-Gymnasium seinen Namen behalten soll. Ernst Sigle, Bruder des Salamandergründers Jakob Sigle, war von 1935 an Aufsichtsratsvorsitzender bei Salamander. Er hat auch über die Einrichtung einer Schuhprüfstrecke im Konzentrationslager Sachsenhausen mitentschieden. Salamander gehörte zu den ersten Firmen, die 1940 Schuhmodelle zum Erproben ins KZ schickte.

Hoffmann sagte bei seiner Rede in Berlin, dass er der festen Überzeugung sei, dass die Salamander-Geschichte neu geschrieben werden müsse. Man werde das Andenken an Vera Friedländer in Ehren halten und dafür sorgen, dass dieses Andenken in Zukunft auch in Kornwestheim sichtbar sein werde, so der frühere Stadtrat der Linken.

Die Tafel informiert auf Deutsch und Englisch über die Zwangsarbeit bei Salamander und zeigt ein Foto von Vera Friedländers Arbeitsbuch.

Kornwestheimer Zeitung vom 11. 8. 2020 • mit freundlicher Genehmigung der Kornwestheimer Zeitung

Und heute?

„Ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert

Und handelt, statt zu reden noch und noch.

So was hätt' einmal fast die Welt regiert!

Die Völker wurden seiner Herr, jedoch

Dass keiner uns zu früh da triumphiert –

Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“

(Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui von Bertolt Brecht)

Mit der NSDAP begann es einst genau so scheinbar harmlos wie heute mit der AfD.

Vera Friedländer auf Spiegel online

Peter Josef Snep in der Kornwestheimer Zeitung

Schuhläufer-Kommando (Wikipedia)

www.berliner-geschichtswerkstatt.de

Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V.

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Friedrichshain-Kreuzberg-Museum

Salamander-Generaldirektor Alexander Haffner auf Wikipedia

Salamander-Aufsichtsratsvorsitzender Ernst Sigle auf Wikipedia

Impressum

Herbert Hemke, Berlin

hhemke[[att]]posteo.de